昨天,上海下起了久违的鹅毛大雪。

远在大洋彼岸的Jasmine何佳璐,先前也在伊萨卡细细品味康奈尔的雪。

你可能很久没有读过这样的小散文,思绪流转,细腻浪漫。

一起来看看这位大二女生的小世界。

文、图 | 何佳璐

伊萨卡的冬季大约持续三个月,从每年的12月到次年3月,最低气温能降到零下二十摄氏度左右。最冷的时候,温度以雪的样式呈现,温柔的、凛冽的、直来直往的雪,闪在早起朦胧的眼瞳里,那样潇洒。

之后种种,都化成回忆裹挟在乳白的雪里,浓蛋糕霜似的,甜味有余,尝在嘴里的第一口,却觉得辛辣。冰的辛辣,水的辛辣,是直刺入喉咙的一把尖刀,好像要剥开整个人,把你的内在挖出来。

那是我想象中的伊萨卡。

十二月,化成水瘫在高高的床垫上。夜里望向窗外的时候,淋淋漓漓一片雪。那时才发觉雪是厚的,一块块小晶体叠加在一起,飘飘扬扬洒在半空中,织成绵密的毯子。

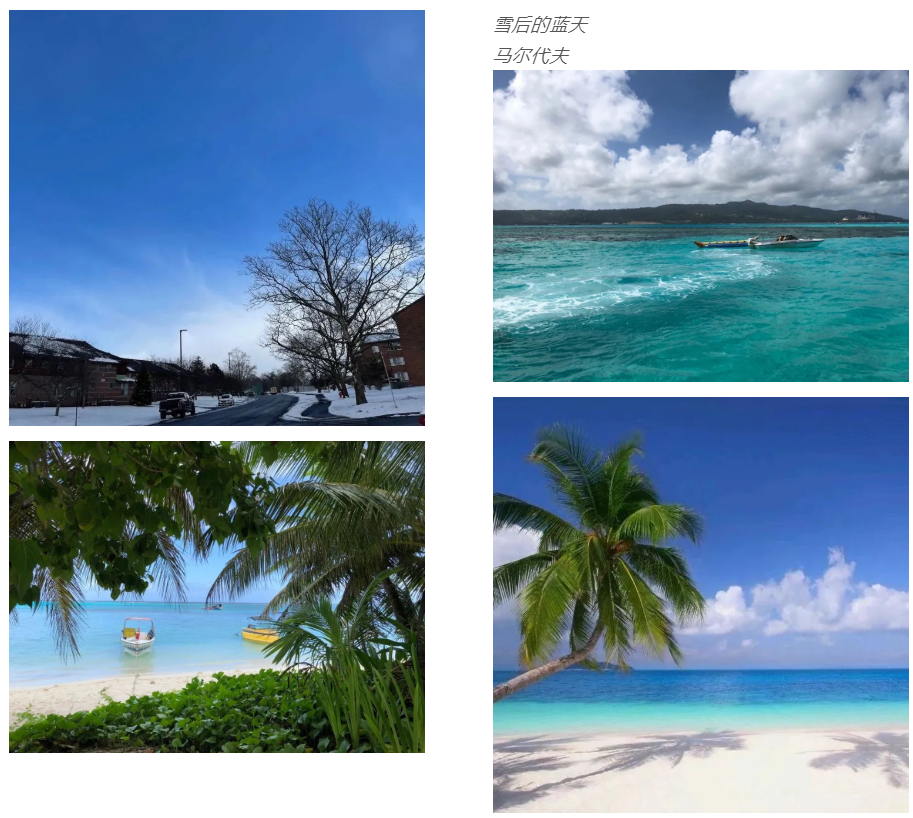

五点钟第一次看到雪。对面的屋檐上一层层白色,屋顶白色,窗檐白色,门前小小一块地上,也是纯然的白色。那样的白,羊羔绒一样的白,衬着头顶的天空却蓝得惊人,有种孔雀尾的韵味。

很久以来看到最美的蓝,蓝得天空也变成了海,缓缓移动的云连成海潮片片,是记忆中马代的海边。

那时我还喜欢徐志摩。喜欢徐志摩,更喜欢陆小曼。看到马代的雨想到小时候读的课文,马来西亚的雨,开着敞篷绿色小车穿梭在古老的巷落,街边暖黄色的书店里,读一场莎士比亚的悲剧。

美丽的事物总让人产生联想。想着马来的雨,就想有朝一日到了下雪的地方,也能这样沉浸在过去。

上海并不常下雪。记忆里最近一次的雪,是三、四年前和妈妈站在小区绿化带旁边,看着昨日柔软的雪变成深灰色的冰块,凝固,结晶,融化又重生,变得那样快,不给人想念的机会。

那时的我并不会想像自己在伊萨卡,在伊萨卡的雪中,听着钟楼沉默的旋律。一下,两下,结了冰的卡尤加湖,结了冰的记忆里,再一次复苏的雨。

伊萨卡的雪中,我听见马来的雨。

走在中心校区的小道上,站在斜坡的上面,看着大片大片白色的雪。像是第一次发现那自然构造中的美,毛毯子的雪,被一条条小路分成清晰的色块。

纯白的色块,从远处看去,像一幅水晶球里的袖珍地图。

总觉得眼前看到的一切都是完整的,切割成精巧的小块,也是纯然的,带着天真的水意。

看到用身体当雪橇,从斜坡上一路滑下来的同学。他们的手裹在手套里,撑在滑溜溜的雪上,背部贴紧雪面,小心翼翼地放手,再轻轻巧巧地滑下去。那动作真是美极了,那身体就像没有重量,全凭这吹过的风,蜿蜒的雪道,和那双微微张开的手。连那风也好似不存在。只有他们的笑声,一圈又一圈笑声,在空气里搅下涟漪,回荡在一个个小水珠里。

又看到红色皮毛的小松鼠,在雪地的最边缘,挖着一只深褐的果子。它的鼻子吸啊吸,嘴巴撅起来,爪子刨在地里,浑身毛茸茸、胖嘟嘟地颤抖。我看着它,几乎忘记自己身在何处。又想它大概更懂雪的滋味,这自然的精灵,骑着雪飞向森林里。

校园里已不再有绿色。赶早九的公交车去上课,帽子戴在头上,雪花一团一团糊在脸上。刚洗完的头发有香水的味道,风一吹过来,一时什么感受都没有了。像是被大自然剥夺了感官,我听不到声音,看不到脚下的路,空气里充盈着的,是嶙峋的雪味。雪裹着大风吹进身体,那一刻奔跑在冰冻的小路上,尝到久违的铁锈。

回来时碰见上同一节课的同学。她没带伞,只戴着一只软毛边的黑帽子,大风裹着雪吹过来,整个人摇摇欲坠。那帽子早被吹掉了一半,露出她半张冰冻的脸,雪白皮肤上面,一点胭脂的红晕。我把她拉到亭子里,她的手放在我手腕上,我闻到初雪的芳香。

公交车仍然未到,我们打算就这样等下去。看时间表的间隙,看到她头上乌黑的发卷,那一层层的雪缠绕在上头,笼成一个小小的、温润的圈。雪是松软的,我想,要不然怎么融化了颜色,融化了界限,这么摇摇欲坠地在她头上?

“你的头发是一个甜甜圈,”我说,“soft cream crêpe.”

她的脸转过来,摇摇欲坠地对我笑。那雪已经化成了水,头发上只有一点晶莹的痕迹。呼出的气打在口罩上,绵延舒缓,像在感受此刻的生命。

鞋带第三次散落在地上。弯腰去整理的时候,两边头发紧紧地压在脸颊,压出一点欲说还休的潮湿。湿透了,雪在我头发上,在我身体里,在我随着动作颤抖的眼镜架上,划出一条条延续的痕迹。

它落在我的手机屏幕上,清晰的轨迹,突出的架构。

我想到化学分子式,想到折叠型窗帘,想到傍晚缠结的树枝倒映在冰上,想到爱伦坡的独白,想到戏剧,想到哥特式小说。想到冬天,甚至想到夏天。想到季节的交替,想到每天早起去上课的我们。想到今天的作业,明天的预习,图书馆里快乐的瞬间,坐在下午的长椅上,看光晕搅乱了空气,灰尘一圈一圈在我键盘上摇晃,平白下了一场雪。

想到这世间所有的规律。雪来了许久,还会持续许久,也会在不远的某一天,消失在我的世界里。关于它的回忆却是清晰的,打湿我的心脏,融化在我脑海里。

— END —

Leave a Reply