“母职与工作如何平衡”已经越来越成为一个不受待见的问题,因为其实并没有平衡可言,只有阶段性的取舍。有人觉得是困境,也有人甘之如饴。

作为一个与亲子、家庭议题有着天然紧密联系的平台,我们希望借由不同面向的个体故事,展现更多可能性。如果你也想分享,请后台留言与我们联系。

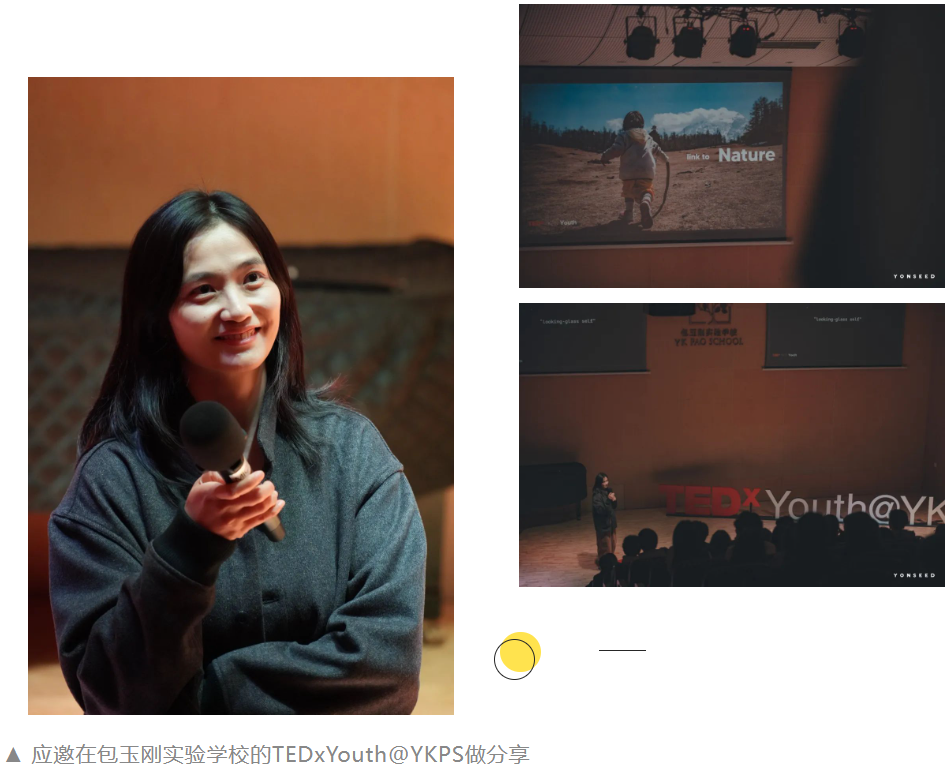

采写|闻琛 图 | 受访者提供

和孙乐见面,就约在我们办公室所在的共享办公空间。我们聊着,她的先生董达陪女儿小D在边上玩着——作为自己带孩子的创业型夫妻,这是他们的常态。

从同济大学建筑与城市规划学院博士毕业后,孙乐曾留校工作一段时间,做了一阵子“青稞”(坊间对科研为主、教学为辅的岗位的戏称,与之相对的是“青椒”)。2021年离职创业,开建筑工作室、做城市建筑文化项目“Shanghai city museum”、写建筑学童书,寒暑假则与先生通力合作,在千岛湖开办面向青少年的营地。

▲在同济工作时主持论坛

▲带领来沪的外国学生了解上海的建筑、历史与文化

我们的话题从给小D选什么样的幼儿园开始,到她和先生在从事青少年飞盘教育时对国际学校孩子的观察,又聊到他们一家三口的四川和云南之行。

作为985高校出来的博士,孙乐没有继续那条世俗意义上更为稳妥的职业道路,而是奔向了一种更有流动性的生活。这当然与女儿出生后的现实挑战相关,更与遵从内心有关。

以下是我们与孙乐的对谈。

Q:当年为什么会选择学建筑?

孙乐:我高考是在二十来年前,算是前互联网时代,没有很好的检索调研的渠道。我第一选择是金融国贸方向,后来报志愿时有一位家里的长辈推荐了建筑学专业,说专业好,职业发展前景好,就读了。

建筑学虽然是工科,却是一门包含了工程技术、社会科学与艺术的综合学科,有趣也富有挑战。研究生阶段选择的建筑历史方向,更是跨了许多学科,历史的、社会的、政治的、经济的、文化的、艺术的、科学的、技术的、地理的,等等。我对自己专业,属于越学越觉得有趣那种。

同济的老师也都很好,在我的硕士与博士阶段,遇到了两位非常好的女性导师,不仅在学术领域带领我,同时作为女性榜样,在生活中,给予了我许多支持与帮助。学院也能给学生们很多学习锻炼机会,我在这里参与了香港城大访学和美国哥大访学项目。是人生很珍贵的成长旅程。

▲ 在同济任教时,带研究生们在江西中路福州路口的都城饭店楼顶做现场调研

Q:后来为什么决定从学校离职?

孙乐:对于这个选择,很多人包括我的朋友都会觉得我很有勇气。

很大一部分是家庭的原因。我父亲前几年去世了,母亲在我怀孕生小孩的当口检查出得了一种恶性病。在没发生这些变故之前,我们也像大多数年轻的爸爸妈妈一样,想着孩子可以请老人帮忙一起带,休完产假就回学校了,然后我妈妈就可以带孩子,享受天伦之乐。

2020年生下孩子的时候正好碰上疫情,当时封城封校,就没怎么回学校,也把妈妈从老家接到上海来,想尽可能大家都待在一起。

那时候我还在哺乳期,如果要一直在学校上班的话,可能工作也会做得有点不到位,当时就决定离职了。我觉得有时候人生选择就是有机缘的,可能在那个时刻你就是要做一个取舍。目前生活的重心就是照顾我们家的小朋友。

孩子对我来讲是蛮重要的,在我这儿是高于我生命的。但是因为她现在三岁了,应该要独立一些了,比如要上幼儿园啦,所以今年我们有一个公路旅行,其实也是为了在她上学之前有这样一个仪式吧,带她出去兜了一大圈。

Q:你们的旅行目的地还蛮非常规的,为什么会带孩子去高海拔地区爬山?

孙乐:这个事情也是巧合。我们俩其实不属于那种特别爱做计划的,我有时候还是会做,毕竟带着孩子,我先生可能更随性。

去年疫情出不了上海的时候,我就有想法说要在小D正式进上海的幼儿园前,先带她去大理的短期营上一阵。

我们从去年年底开始就一直在商量这事儿,最后在今年年初达成一致,决定在年后拿出一个月时间去一趟大理。但是中间就出现各种新的事情,比如爸爸接了一个在成都拍摄的工作,变成我们去云南之前要先去趟成都。后来爸爸又蹦出一个念头,说都到成都了,不去四姑娘山太可惜了,所以才会有这个高海拔的事情出来。

Q:大理的幼儿园在哪些方面特别吸引你?

孙乐:我看到现在移居大理的朋友发的一些学校的内容,跟我在上海了解到的一些幼儿园的理念差异还是比较大的。我觉得可能跟当地的自然条件、地理条件,还有日照都有关系,老师和孩子的生命力、跟自然的距离,还有每天的生活状态真的不太一样。

Q:你们希望小D未来接受一种什么样的教育?

孙乐:我们这几年因为一直做YONSEED夏令营,接触了不少国际学校的孩子,几岁到十几岁都有,也了解到他们所接受的教育跟我们之前的很不一样,无论是形式上还是内容上。我们都是80后,在体制内学校长大,希望小D可以在一种更适合她身心发展的教育方式下成长。

Q:你们学生身上有哪些你印象比较深、希望自己孩子也有的特质?

孙乐:首先他们的表达是自由的。其次,他们有自己热爱的东西,不完全是学习,可以是体育,也可以是别的什么。

我们有一个孩子叫Jenny,是包校的学生,她从2017年开始就参加我们千岛湖的飞盘夏令营,那时候才13岁。她原来是一个比较内向的孩子,其实是有很大的生命能量没有绽放出来。爱上飞盘以后,她变开朗了,慢慢地领导力也有了,当上了包校飞盘队的队长,去年还成为了我们的助理教练,今年已经拿到美国大学的offer了。

我有时候会反过来问:她为什么会有这样的变化?其实就是她有自己的热爱,家长支持她,学校又有这样的土壤,给她空间去发展。

但是体制内的学校,我现在听到蛮多家长讲三四年级就已经很卷了,就没有办法给孩子空间,让他们在还小的时候去尝试他热爱的事情。

我就不太希望自己的孩子也这样。我希望她能找到她的热爱,学习是一方面,是一个基础,但还是要有她热爱的内容,有那种自驱力。

Q:你们是从什么时候开始玩飞盘的呢?

孙乐:飞盘其实是非常小众的,至少在去年之前是非常小众的。

董达是2014年左右从北京来上海的。他当时就已经在北京接触了一两支国际友人的队伍了。那个时候玩飞盘特别多的是老外。他是一个“安利狂”,自己有热爱的东西,就想推荐给身边的人,小时候就喜欢制定规则,然后去分享给大家,说一起来玩吧这种。来到上海之后,他就开始跟我玩。

我小时候其实是一个短跑运动员,大学的时候受了伤,打篮球伤得很严重的那种,半月板损伤加上十字韧带撕裂。按照当时的医疗条件,半月板受损基本上是告别运动生涯了。

所以我从大学到认识他大概有十余年,是没有怎么运动的。他要教我玩飞盘,我一开始其实是抵触的,也是在他的鼓励下,才重新找回运动的感觉。当时我还在读博,快毕业要写论文的时候,他就老来学校,看到一群孩子在玩飞盘,他就上前跟人家说,我教你们玩吧!我们就在同济建立了第一支飞盘社团。

后来我也慢慢了解了飞盘,觉得这是一个对青少年挺有益的运动项目,但是知道的人太少了,所以那时候开始做青少年飞盘。

一开始玩的人真的是很少。说到飞盘,大家的第一反应可能还是说那是狗玩的吧。当然狗飞盘是一个正式的国际比赛项目,但其实人的这个比赛项目是叫“极限飞盘”,在美国有正式的大学生联赛,也是世界大学生运动会的比赛项目。

我们一开始就是在世纪公园摆摊,真的是一点一滴从无到有的做法。从2014年到现在,也快十年了。

Q:你前面说因为受伤基本上告别运动,玩飞盘不要紧吗?

孙乐:我没办法比赛,心理上还是过不去。大家平时看我可能感觉我很文静,但我其实是一个很拼的人,这也是为什么当时篮球赛伤得很严重。在比分落后的情况下,你要上,觉得上了可能会对队伍有帮助,就不顾自己当时其实已经受伤了。

那个时候不知道保护自己,容易撞得头破血流。我现在碰到小孩都会讲,要保护好自己。我觉得这也是人的一种成长,你知道你得舍弃一些东西。飞盘比赛的氛围很好,跟队友协作、为了队伍奋不顾身的那种感受,其实是很好的,但我现在就是会舍弃掉这些。

年轻的时候,大家都会有那股热血的劲,像灌篮高手里的樱木花道,最后安西教练说你不能再上,你上了可能会毁掉你整个运动生涯,樱木花道说现在就是我最高光的时刻,大概就是这种感觉。

这已经是20年前的事情了,但我还是记得。我原来学习成绩还可以,但也没有第一、第二,但是我的体育是最好的,属于没有争议的,所以这个点肯定是我的骄傲。但是在十七八岁的时候受了伤,医生宣判说你不能运动了,等于告诉我这个骄傲你再也不会有了。身边的人不一定能体会,但对我个人,就意味着告别。那是2000年左右,如果要做手术,费用是很高的。

我最近认识了一个孩子,是上海一个非常优秀的飞盘手,高二高三的时候也是打飞盘半月板受伤十字韧带断裂,但是迅速动了手术,恢复得很好。我那个年代就没有这个条件。

Q:飞盘去年跟露营一起一下子就火了,但专业人士的玩法是不是不太一样?

孙乐:去年可能是因为疫情,大家要就近出来散散心,就会找一个公园,找一块平坦一点的地方,玩一些扔盘或者躲避盘的游戏,是很好的放松方式。

如果是Ultimate Frisbee极限飞盘的话,就有非常正式的比赛规则。比赛场地要求100米长、37米宽的一个长方形区域,然后两支队伍七对七,还要遵循飞盘精神,这也是我们做青少年教育里一个很重要的内容。

飞盘有一点特别好,它是禁止身体接触的。我原来是因为打篮球受的伤,篮球的肢体冲撞是很明显的,就是要两方抵抗,所以像我这种就属于惊弓之鸟。飞盘就很友好。

另外它可以男女混合上场,这在团队项目里面很少有,你看足球、篮球、橄榄球很少有说男女生同时在一支队伍里并肩作战的。但飞盘可以,国际比赛中也是有男女同场竞技的,也是性别公平的一种体现。

它在很多比赛场合是没有裁判的,这也很少见。如果是一些大型赛事,可能会有观察员,但观察员基本不说话。场上是七对七,两个人对位,一个人盯防一个人。当你的盘出现争议时,其他人是不说话的,由这两个人,持盘者和防守者,自己来argue刚刚发生的事情是谁的问题,是打手还是你故意让我的盘掉了。

这对青少年来说也很有帮助,就是要自行解决争议。一个很重要的点是诚实,两个人要一起复盘;还有一个就是表达,诚实地表达。这其实就是很好的品质了。

Q:你自己从小都练过些什么项目呢?

孙乐:我是挺小的时候练武术,那个时候也参加过学校和市里的比赛,不属于很冒尖的。

初一的时候被选去了田径队。那时候学校运动会,我代表班级跑4*100的最后一棒。跑道是煤渣铺的,我跑了十几米的时候发现鞋带松了,当时做了一个选择,就是把鞋子甩掉,光着一只脚跑完全程。当时田径队的老师可能看我挺拼的,速度还挺快,下了赛道就来找我,问我愿不愿意去田径队练一练。

然后我基本上初中三年就都在田径队,其他同学早读的时候我们就在训练,从六点出头一直练到七点五十。我最好的成绩也是在中学,就100米跟200米,十秒二十几秒解决战斗,我们市中学生运动会这两个项目我都拿过第一名。

Q:你对小D在运动方面的表现有什么期待吗?

孙乐:可能也不能讲有期待,但我觉得从遗传学的角度,她运动应该不会差。我们也不属于要拿成绩有项目的那种,就看她个体的发展了,看后面能不能碰到好的老师,而且也要她愿意学。

Q:我们回过头来再说说这次的四川和云南之行吧。去之前有担心小D吃不消吗?

孙乐:这件事我们其实讨论了很久。因为我们原来去过雪山,比如说贡嘎,可能会先在康定,海拔2700左右先住一晚,再上到3300的海拔适应一晚,大概适应两到三天再去翻雪山。如果从平均海拔500米的成都直接翻一个3800的垭口,然后住3300的镇上,我觉得即便我们成年人心里也是会有压力的。

我们最担心的是孩子,因为她没有高海拔经历,我们都有过。朋友跟我们说其实孩子的反应是相对较小的,后来确实也是,其实孩子没有太大的反应,但是小朋友你就怕她会叫会跳,因为是天性,那她的耗氧量就很大。小D到了那儿之后,只跟我说过一次“妈妈我有点晕”,因为从车上下来她是跳下来的,就有点缺氧,我说那你慢一点,过一会就好了。

Q:过程中有没有什么“艰难时刻”?

孙乐:其实没有特别难的时候。路上去的时候有一段,就是过巴郎山垭口的时候能见度极低,大概一米都不到了,那个时候我们也是紧张的。当地人会给你的车胎全部上链子,很慢很慢往前开。当时后面的行程我们也未知,导航显示大概还有三四十分钟的车程到达目的地,但是我们其实也不知道到底要开多久。

过巴朗山隧道的时候几乎就看不见了,那个隧道可能有十几公里长吧。不过开过去之后就是晴空万里,看到了雪山。我们和其他游客一起,大家就停在那个观景台上,非常兴奋。

我们住的民宿的大窗户就对着四姑娘山的四座峰。我们只要坐在那儿就看着幺妹峰,然后大峰、二峰、三峰。第二天又去了双坪沟。我之前都没有那么近距离地看过冰川,巨大的冰川就像墙面一样竖立在面前,是真的被美哭了,很感动。这个时候就突然能理解我先生的执念了。

Q:你们到云南后还去了哈巴雪山?

孙乐:对,我们到哈巴后就基本上没有高反了,主要就是比较硬核的徒步了。

小D还挺厉害的。上哈巴的前一晚,跟我们住一个营地的有几个年轻人,说他们大概花了两个半小时才爬到牧场,看我们带着小孩,就建议我们别去了。爸爸有点不服气,我还是比较理智的,然后我们就讨论了好久,最后决定雇一名向导、带一头骡子,实在不行就下撤。

第二天的速度还是挺快的,车子帮我们拉到起点之后,我们很快都上去了。但小朋友还是很难的,因为上海拔对人的心肺要求其实很高,就算很慢也还是会很累。我们家小朋友大概爬了前面的三四十分钟,然后老摔跤,因为树林的地上全是掉下来的树枝落叶,如果稍微有点累,就会被树枝绊倒。

她的鞋子基本上都湿了,后来就是爸爸背着。这样爸爸的负荷就很大,后来小朋友就坐了一段骡子,快到顶的时候再慢慢地走了一小会儿。

Q:在这个过程中,小朋友的状态怎么样?

孙乐:后来到达营地,我们在外面弄中饭,搭帐篷,拍片子,她就在营地里面休息了,从一点半左右歇到了四点。四点往回走的时候,她其实给了我们蛮大的惊喜,整个下山的路程她自己走了大概90%。

下山对心肺的压力没有那么大,对膝盖的压力会大一点,但那个路还是很难走的,也完全是野路。我觉得有时候家长的情绪表达对孩子有很大的影响,我们觉得那个路没有问题,我们可以走,小朋友也就觉得可以走。如果是没有接触过户外的朋友,可能看到那个路就觉得没法走,那孩子自然就抗拒。

我们就是一路说说故事,捡很多松果,那个景色是很美的。捡了好多不同颜色的松果,还有地上的枯树枝,一路看一路讲,她就一路走。然后有一些大斜坡,他爸爸就会把她抱下来。

▲ “女战士归来”——哈巴下山快到终点时,小D扶着妈妈的山杖下斜坡

这阵子小D有时会看我拍的视频,说“哈巴雪山我还要去”,她会觉得山是好朋友。之前看心理学家皮亚杰的书,在他的认知发展理论中有一个“万物有灵论”,说2~7岁的孩子还不能很好地把自己和外部世界区分开,认为外界的一切事物都是有生命的。小D现在这个年纪,就会觉得什么都是有生命的。

— END —

Leave a Reply